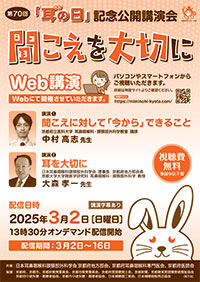

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Webにて開催させていただきます。

パソコンやスマートフォンからご視聴いただきます。

耳の日について

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 理事長 京都府地方部会長

京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授

大森 孝一

3月3日は「耳の日」です。「耳の日」は、聞こえと言葉に障害がある方のために少しでもお役に立ちたいという願いを込めて、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の提案により昭和31年(1956年)から始まりました。毎年「耳の日」に、都道府県ごとに、難聴で悩んでいる方々の相談や、一般の人びとにも耳の病気のことや健康な耳の大切さを知っていただくための活動を行っています。今年で70回目になります。ちなみに、3月3日は、電話の発明者であり、ろう者の教育者であったグラハム・ベルの誕生日でもあります。

コロナ禍により人が集まれなかったことから、デジタルトランスフォーメーションが一気に進み、オンラインでの講演会が普及してきました。多くの方に視聴してい頂けるメリットがあります。今回の「耳の日」記念公開講演会も、オンラインでの講演会を開催いたします。

まず、聞こえについての基本的な解説、加齢性難聴、騒音性難聴、難聴の早期発見や予防についてお話しし、次に小児から高齢者までに対して、聞こえの検査や耳の病気、補聴器や人工内耳について解説します。この様な講演会を通じて、耳の大切さをわかっていただき、困っている耳の症状の解決に少しでもお役に立てればと思います。

3月2日(日)には「耳と補聴器の相談会」を京都府医師会館において対面形式で開催いたします。耳鼻咽喉科の医師が、市民の皆さんからの耳の病気、特に難聴や補聴器に関する相談を承り、日常生活で気をつけることから最新の医療まで、できるだけ分かりやすくお伝えいたします。

本学会では、新たな広報・啓発活動として、昨年7月からACジャパンによる難聴啓発キャンペーンを始めました。近藤真彦さんに出演いただいたテレビやラジオでのコマーシャル、駅でのポスターをご覧になった方もおられると思います。また、80歳でささやき声30dBが聞こえるようにという聴こえ8030運動も始めています。「聞き返し」「聞き間違い」が多くなったら、耳鼻咽喉科での聴力検査を受けてください。

耳を大切に!

講演1

|

「聞こえに対して「今から」できること」 京都府立医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 中村 高志 先生 「聞こえる」という感覚は、私たちが安全に生活し、他者とコミュニケーションを図る上で欠かせない役割を果たしています。車のクラクションや警報音などの危険を知らせる音を聞き取ることで事故を回避したり、家族や友人との会話を楽しむことができるのも、聞こえる力のおかげです。しかし、この「聞こえ」が低下すると、日常生活にさまざまな不便が生じる可能性があります。 本講演では、最初に「聞こえ」の仕組みについて解説します。耳は外耳、中耳、内耳という3つの部分で構成され、外耳から音を取り込み、中耳と内耳で音を処理して脳に伝えるという重要な役割を担っています。この精巧なシステムが正常に働くことで、私たちは多様な音を認識し、理解することができます。 しかし、加齢や長期間の騒音曝露などにより、このシステムが徐々に損なわれ、聴力が低下することがあります。このような「聞こえ」の低下は、日々の生活の中では気づきにくい場合が多いため、まず自分自身の聴力の現状を把握することが重要です。とはいえ、聞こえの状態を気にしながらも病院を受診するのは大変だと感じる方もいるでしょう。近年では、スマートフォンを活用して自宅で簡単に聴力を検査できる方法も登場しています。 次に、自分の「聞こえ」を守るために今からできる具体的な方法についてお話しします。 ①騒音を避ける:人の耳が許容できる音量と時間には限度があります。大音量の環境に長時間身を置かないようにしましょう。 ②イヤホンの使用を適切に:音量を控えめにし、休憩を挟みながら使用することが大切です。ノイズキャンセリングイヤホンを活用するのも有効です。 ③生活習慣の見直し:耳に良好な血流を保つため、生活習慣病を予防し、健康的な生活を心がけましょう。 また、自分だけでなく家族や周囲の方々にも「聞こえ」に関心を持っていただくことが、生活の質を向上させる一助となります。聞こえに関する気づきを共有し、困っていることがあればお互いを支え合うことで、より安心で快適な暮らしが築けるでしょう。 最後に、ぜひ自分自身や周囲の方々の「聞こえ」に目を向け、今できる一歩を踏み出していただきたいと思います。本講演が、その最初の一歩となることを願っています。 |

講演2

|

耳を大切に 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 理事長 京都府地方部会長京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 大森 孝一 先生 人と人とのコミュニケーションには言葉を聞くことと話すことが大切です。そのため、耳はとても大切な感覚器官です。耳は外耳、中耳、内耳に分けられます。耳の入り口は外耳道といわれ、その奥に鼓膜があります。鼓膜の奥は中耳といわれ、さらに奥には、内耳と呼ばれる部位があります。内耳には音を聞くための蝸牛と、からだのバランスをとる前庭や半規管とがあります。音は外耳道から入って鼓膜を振動させ、その振動が中耳にある3つの耳小骨に伝わって、蝸牛に伝わります。そして、蝸牛の有毛細胞に振動が加わると、細胞が興奮して電気信号や化学信号に変換され、聴神経へ伝わり、さらに脳へ伝えられます。この信号が、脳の中で音や声や言葉として認識されます。 鼓膜や耳小骨など中耳に問題がある難聴は伝音難聴と呼ばれ、薬や手術によって改善できる場合があります。急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎などがこれにあたります。最近、伝音難聴に対する手術は大きく進歩しています。内視鏡を使った中耳炎の手術や、鼓膜穿孔に対する鼓膜の再生療法が保険診療でできるようになり、それぞれの患者さんに適した手術を選びやすくなりました。 一方、内耳にある蝸牛やその奥の神経に問題がある難聴は感音難聴と呼ばれます。急性感音難聴と言われる突発性難聴、急性音響性聴器障害などでは発症後、できるだけ早く治療する必要があります。 遺伝性難聴などで生まれながらに重い難聴があると、言葉を覚える過程に支障が出ることがあります。そのため、赤ちゃんや子供さんの難聴をできるだけ早く発見して、補聴器や人工内耳で聞こえを補ったり、言語訓練で発音をなおしていく必要があります。また、年をとって聞こえが悪くなる加齢性難聴では、コミュニケーションが取りにくくなると、生活の質が低下します。中年期の難聴があると、認知症のリスクが高くなることもわかってきました。そのため、中高年の方々も聞こえにくさを自覚されれば耳鼻咽喉科を受診して聴力検査を受け、ある程度の難聴があれば補聴器などを用いて聞こえを補うことが必要です。 講演ではまず聞こえの仕組みと耳の病気について解説し、乳幼児の難聴と家庭でできる検査、高齢者の認知症と難聴の関係、補聴器や人工内耳についてお話しします。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会では、市民の皆さんに、健康な耳で日常生活を楽しんで頂くための活動を行っています。新たな広報・啓発活動として、昨年7月からACジャパンによる難聴啓発キャンペーンを始めました。近藤真彦さんに出演いただいたテレビやラジオでのコマーシャル、駅でのポスターをご覧になった方もおられると思います。また、80歳でささやき声30dBが聞こえるようにという聴こえ8030運動も始めています。「聞き返し」「聞き間違い」が多くなったら、耳鼻咽喉科での聴力検査を受けてください。 皆さん、耳ときこえを大切にして下さい。 |